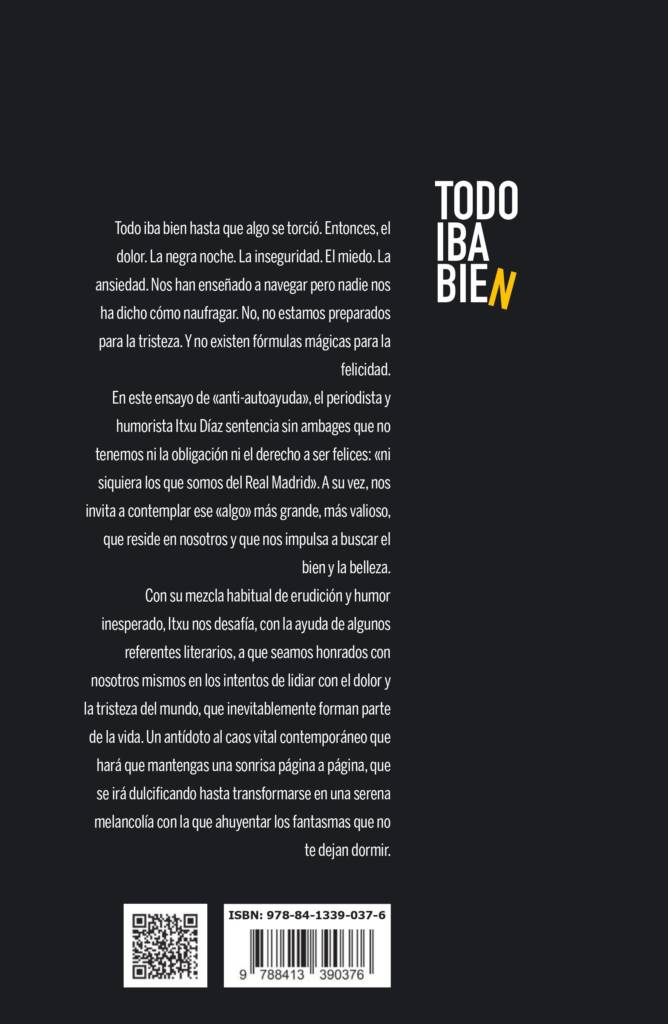

Publicamos las primeras páginas de Todo iba bien, el nuevo libro de Itxu Díaz, editado por Encuentro Ediciones. A la venta el 1 de octubre en todas las librerías.

[trx_dropcaps style=»1″ top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]Escribo hoy en un viejo café del barrio de Sol. Al otro lado de la cristalera, Madrid pasa con pereza bajo la solanera. Más allá, decenas de obreros culminan el Centro Canalejas, como quien desembala un deportivo de lujo. Lleva este bar el nombre de otro que fue histórico, el Café del Príncipe, que se alojaba en el extremo opuesto de la calle, junto al Teatro Español, y que acogía en el siglo XIX la tertulia romántica de El Parnasillo, con Espronceda, Zorrilla, Larra, los Madrazo y Donoso Cortés entre otros ilustres visitadores. Aunque abrió sus puertas en 1975, algo de aquella arcaica intensidad cultural, de esa inspiración bohemia y romántica, parece alzarse en el chaflán de Canalejas donde apuro un café a esta hora de la tarde en la que debería estar durmiendo la siesta. Pero he pasado frente al clasicismo innato de este edificio, con un montón de papeles correspondientes a los primeros capítulos del libro, y no he podido evitar entrar y respirar en profundidad, contemplando un contraste abrasador que creo que será una constante en esta obra: a mi alrededor, la calma y elegancia de lo clásico, el silencio y la soledad, la introspección; al otro lado del cristal, el nervio del centro de Madrid, las obras grandilocuentes, el lujo, la amalgama de tristezas y alegrías que portan cada una de las almitas que se desplazan con sus correspondientes cuerpos, tan distintos por fuera, tan iguales, imagino, por dentro. Casi todas las variantes de bendiciones y maldiciones que pueden recibirse en una vida ordinaria desfilan ante mis ojos, ocultas en esas historias que no conozco pero que a ratos intuyo en las miradas, en los gestos, en las cabezas bajas y en los pechos alzados al sol, en los andares dubitativos, en los mentones firmes y en el repique hierático y veloz de unos tacones.[/trx_dropcaps]

Introducción: descubrir la muerte

Agosto de 1985. La Coruña. Avenida de Finisterre. Últimas sobremesas de un verano amortizado. Tres de la tarde. Alboroto inusual en casa de mis abuelos. Mi hermana Carmen y yo hemos estado jugando con mis tíos en la sobremesa, como de costumbre. Risas y algarabía en una de esas ruidosas comidas familiares de aquellos días. Entre niños y mayores superábamos la decena en el comedor pequeño de los domingos. El avance rutinario de la tarde lo han roto hace un momento unos gritos nerviosos que asoman por el pasillo. Apenas llego al cristal opaco que se alza sobre el pomo de la puerta del comedor. Desde hace un mes tengo cuatro años, dos prominentes paletas y unos rizos gruesos como ondas del Cantábrico.

Mi abuela Delia cruza el pasillo que conduce a la habitación donde el abuelo Juan duerme la siesta cada día. Sus pasos no transmiten la paz de siempre. Conozco al milímetro su forma de caminar. Ese instinto que desarrollamos los niños cuando, aún despiertos, desde cama y en penumbra, tratamos de adivinar quién se aventura por el pasillo, o quién entra en la habitación contigua. Yo había dormido muchas noches en aquella casa. Y esos pasos no son los de siempre. Son nerviosos, desiguales. Son pasos con exclamación.

Un par de horas antes nos habíamos reunido tíos y sobrinos, hermanos y abuelos. Después de la copiosa comida, yo había disfrutado un buen rato sentado en las rodillas de mi abuelo Juan, escuchando sus canciones y juegos, y haciendo estallar de golpe, a ambos lados de su frondoso bigote, los inflados mofletes con mis manos. Ambos nos reíamos. Me regaló esos momentos al postre, poco antes de retirarse al dormitorio a descansar unos minutos. Los caprichos de la memoria infantil: ese día habíamos comido algo con champiñones. Lo sé porque pasé muchos años sin querer probarlos después de aquello. No recuerdo si mi abuela volvió a cocinarlos alguna vez.

La confusión crece como bruma espesa sobre el entendimiento del niño que soy. Las conversaciones entrecortadas de unos y otros no son bastante para entender qué ocurre. Los gestos en la cara de mis tíos, sin rastro de las bromas de unos minutos atrás, sí lo son. De pronto mi tía Inma, mi madrina, pálida y con ojos vidriosos, se acerca deprisa, nos toma de la mano a mi hermana y a mí, y nos lleva a toda velocidad al salón de la casa. La puerta de la sala se cierra. En el camino he levantado la vista hacia el pasillo donde están todos alborozados y he visto entrar en casa a unos hombres con chalecos naranjas. Más tarde supe que acababan de bajarse de una ambulancia.

Media hora, quizá una hora. En un descuido de nuestro inquietante encierro en el salón, entreabierta la doble puerta acristalada, me asomo a la entrada. Alguien ha dado una noticia a la familia y todos parecen de piedra alrededor de la cama de mis abuelos. Dos hombres con chaleco sacan a pulso a Juan, dormido, hasta el ascensor. El golpe. La incomprensión comprendida. Los niños entienden aunque no saben. Al segundo, una suerte de claridad adulta certifica el final de mi primera infancia, al menos tal y como la había conocido hasta entonces, en un mundo ajeno a dolores de calado.

Hay ruidos que te arrojan a la vida. Yo nunca he podido olvidar el que produjo el desplome del cuerpo de mi abuelo contra el suelo del ascensor cuando lo sentaron allí. El ruido resuena por todo el hueco del elevador. Supongo que estuvo allí solo no más de diez segundos, mientras los equipos de emergencias recogían sus cosas en casa para marcharse hacia el hospital. Ese relámpago de penosa soledad sería la última mirada. La última vez que vi al abuelo Juan.

Tendido en el ascensor, la camisa abierta y la cabeza ladeada. Es él pero, aunque yo no puedo comprenderlo ―de hecho no lo sabía―, no es todo él, ya. Esos diez segundos de contemplarlo, ajeno a los mayores, me parecen horas, conjugan extrañísimos y remotos sentimientos que evoca la memoria con dulzura y serenidad. La mayor parte de mi niñez estaba ahora velando el cariño infinito del cuerpo sin vida de mi abuelo. Sin comprender, comprendiendo. Esos diez segundos muestran al hombre que fue, al padre de la gran familia, pero por un momento aparece como olvidado del mundo de los vivos. El cuerpo inerte de mi abuelo yace en el ascensor en un instante de extrañeza y olvido. Aún no sé explicar qué ha pasado, pero sospecho que así es la cara del sufrimiento, del dolor. No alcanzo la edad de poder entenderlo en toda su entidad, por eso observo entre la pena y la expectación.

Los sanitarios salen de casa con sus bolsas y aparatos, recolocan a mi abuelo en el ascensor y se marchan a toda prisa. Las dos hojas de las puertas automáticas se cierran. Conozco tan bien ese ruido. Mi abuelo duerme. Lo veo por última vez en la rendija final del recorrido de las puertas. De allí, a la camilla, a la ambulancia, al hospital.

Ha muerto de un infarto durante la siesta. Los champiñones. Antes de saberlo, alguien comenta en medio de la confusión que han podido sentarle mal. La cabeza busca siempre explicaciones a lo desconocido, aunque algunas sean estúpidas. Todos lloran. Desconsuelo y perplejidad. Salto de la felicidad exultante de finales de agosto de aquellos veranos infantiles a un temor inédito. Crezco. No sé aún estar triste. Tardaría años en aprenderlo. Pero ya he entendido que el dolor forma parte de la vida.

Todo esto fue en los ochenta. Parece ayer. No creía que mi abuelo estuviera ya en el mundo de los muertos, en la eternidad. Mientras lo contemplaba yacente y desahuciado por aquellos médicos, yo solo temía que alguien pudiera llamar al ascensor y llevárselo a otro piso, como alguna vez se habían escapado las bolsas de la compra en casa de mis padres. El razonamiento lineal de un niño. La lógica imbatible de un sentido común ayuno de emociones maduras.

Mi abuelo había muerto como había vivido, con la familia alrededor en una de esas comidas de jolgorio que tanto disfrutaba. No recuerdo más. Su entierro, su funeral. Atisbo vagamente el dolor de su pérdida en los meses siguientes a aquel día. La rutina dominical fue diferente desde entonces. Su ausencia, la punzada de un cuchillo helado, en la que hasta ese momento había sido la etapa más feliz de mis fines de semana en aquel hogar, siempre alegre y acogedor, y aquella tarde trufado de lágrimas.

Pronto me sorprendería aún más otro hecho prodigioso: en mi abuela la tristeza reposada no encarnaba desconsuelo. Era una melancolía alegre. La de los santos. La del que piensa que ahora tendrán que pasar unos cuantos años hasta poder encontrarse de nuevo. Desde que murió el abuelo Juan, su casa se convirtió en un lugar indeterminado entre la tierra y el cielo. La tierra porque estábamos allí, sentíamos y disfrutábamos, sufríamos las ausencias. El cielo, porque él se quedó para siempre entre aquellas paredes en forma de una presencia imbuida de paz y alegría.

Así resulta natural que el tiempo atenuara el dolor. Y eso a pesar de que el luto se prolongó muchos años en la familia. Hay vacíos de algunas personas muy difíciles de llenar. Juan, en cierto sentido, lo ocupaba todo en aquella casa. La serenidad y la fuerza interior de la abuela Delia lograron poco a poco reencender la mecha de la alegría en el hogar de la avenida de Finisterre.

Desde aquel agosto se ocultaba en cada rincón de la casa una huella de morriña, una o varias ausencias, estigma primero de toda madurez. Y, al tiempo, entre esas mismas paredes, flotaba aún la paz infinita de la infancia, el calor de una familia, los días de amor y risa, tan propios de la edad de la inocencia.

Vuelvo la vista atrás y no tengo ninguna duda: no estamos preparados para afrontarlo. No estamos preparados para la tristeza. No sabemos casi nada del dolor, que es una realidad casi más grande que la vida. Y sin embargo, lo enfrentamos, lo sobrevivimos, lo sobrellevamos.

Ante el mar del sufrimiento somos siempre novatos ganando a duras penas la marea.

[trx_line style=»solid» top=»inherit» bottom=»inherit» left=»inherit» right=»inherit»]

Todo iba bien, de Itxu Díaz, está editado por Encuentro Ediciones y llega a las librerías el próximo jueves 1 de octubre. A la venta en tu librería habitual y en Amazon.